「VUCAの時代に求められる"エコシステム経営"と新たな価値を生み出す組織能力 "ダイナミック・ケイパビリティ"」前編

不確実性が高く変化の激しい時代の新たな経営論として今、大きな注目を集める「ダイナミック・ケイパビリティ」。企業がイノベーションのジレンマから抜け出し、持続的な競争優位を獲得するには?

新連載「道心の中に衣食あり」の初回は、「ダイナミック・ケイパビリティ」研究の第一人者である菊澤研宗氏を迎え、アフターコロナに求められる企業経営・価値創出について語り合いました。(対談日:2021年1月6日)

新たな価値を生み出す"ダイナミック・ケイパビリティ"とは?

熊野:コロナを始め、自然災害や他の感染症、金融危機等がいつでも起こりうる、不安定・不確実が常態となった、ニューノーマルの時代に突入しています。人々の価値観や行動様式も変化する中で、企業は新たな価値創出に向けた変革を余儀なくされています。

アミタグループは、これからの持続的な経営スタイルとして、複雑性を重ねて動的調和を保つ自然界の知恵に習い、外部状況に合わせ絶えず変化しながら価値を創出し続ける「エコシステム経営」を提唱しています。

「エコシステム経営」とは、

- 「企業のミッション・理念」でステークホルダーが統合されており

- 今回お話をお伺いする「ダイナミック・ケイパビリティ」という組織能力を有し

- ビジネスモデルがサプライチェーンの持続性を高める「循環型」であること

この3要素を満たす経営スタイルだと考えています。

今日は、「ダイナミック・ケイパビリティ」論を通して、アフターコロナの社会で企業が新たな価値を生み出していくにはどのような組織能力が求められるのか、新時代の企業経営のヒントをお伺い出来ればと思います。

お話をお伺いするのは、慶應義塾大学商学部・商学研究科教授の

菊澤 研宗氏です。

まず始めに、ダイナミック・ケイパビリティとは何か?

改めてお聞かせいただけますでしょうか。

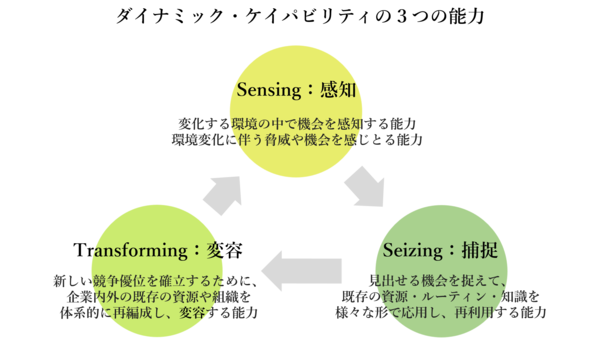

菊澤氏:はい、ダイナミック・ケイパビリティの提唱者であるデイビット・J・ティ―スによると、企業のケイパビリティ(能力)には、以下2つの能力があるとされています。

- オーディナリー・ケイパビリティ

企業内の業務をより効率的に行う通常能力のこと。

ビジネス環境が安定している場合、企業は利益最大化を目指してより効率的に活動しようとする時に必要とされるオペレーション、管理、ガバナンスなどの能力のこと。 - ダイナミック・ケイパビリティ

企業が環境の変化を感知し、そこに新ビジネスの機会を見出し、そして既存の知識、人材、資産(経営資源)およびオーディナリー・ケイパビリティ(通常能力)を再構成・再配置・再利用する能力のこと。

現代のように不確実性が高く、変化の激しいビジネス環境下で求められる能力のこと。

前者は、既存の事業パラダイムを前提とし、パラダイム自体を精緻化させていく能力です。

例えば、オペレーションの効率化や管理能力の向上など、パラダイムは変えずに社内のルーティンを精緻化・厳密化する内向きの能力を指します。

後者は、外部環境と既存パラダイムとの間のずれをチェックし、もし大きくずれていたら、パラダイム自体を変化させていく外向きの能力。顧客や外部との対話を通して、絶えず環境に適応するために必要な能力を指します。

しかも、ダイナミック・ケイパビリティは、新しいものをゼロから創る能力ではありません。

既存のオーディナリー・ケイパビリティを含め、もともと企業が有する固有の経営リソースを再構成・再配置・再利用して、新たな価値を創出する能力です。

代表的な例の一つに富士フイルムホールディングス(株)があります。写真フィルムメーカーでしたが、デジタルカメラの普及に伴う急速な市場縮小に対応するために、多角化戦略に乗り出し、コラーゲンをめぐる写真技術を活かして化粧品業界への参入に成功しました。同社はまさにダイナミック・ケイパビリティを存分に発揮して多角化し、生き残りました。

これに対して、同じ課題に直面していた米国の大手フィルムメーカーは同じ技術をもっていたにもかかわらず、それらを利用せず、既存の事業パラダイムのもとにオーディナリー・ケイパビリティを駆使してコスト削減を続け、倒産しました。

また、ソニー(株)の子会社(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント(現(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント)は、ゲーム業界において後進企業でありながらも、多くのソフト会社や販売店等を巻き込む形で企業内外の資産を再構成・再配置し、戦況を有利にするビジネス・エコシステム(企業をめぐる生態系)を形成することで、一躍業界トップに躍り出て、大きな成功を手にしました。これも、ダイナミック・ケイパビリティを発揮した事例だといえます。

日本企業がイノベーションに挑戦できない理由とは

熊野:なるほど。外部環境が大きく変化し、あらゆる業界で既存の事業やサービスの在り方が通用しなくなっている今の時代に、まさに求められている能力という訳ですね。では、多くの企業が「このままではいけない」と感じながら、大胆なイノベーションに挑戦できないのはなぜでしょうか。

菊澤氏:日本企業の場合、日本的な"成功の罠"に陥っているからです。一般に、成功の罠とは、成功後の気の緩みによって失敗することを意味しますが、日本の場合、その逆なのです。企業は「パラダイム」という事業の型を創っていきますが、成功を体験するとまじめな日本企業はさらに努力を重ね、まじめにパラダイムを精緻化し、固定化し続けます。その結果、大きな環境の変化に適応できず、まじめに失敗します。これがまじめさゆえの「パラダイムの不条理」です。

これまで長い間、日本企業は大きなイノベーションの必要性を感じることがありませんでした。というのも、戦後、アメリカからタダで入ってくる新技術に基づいて商品を作り、その技術を日本品質で発展させ、さらに業務用を家庭用に変えていくなど、既存のパラダイムを精緻化させていくことで、利潤を生み出すことができたからです。

しかし、今、前を見れば、もうアメリカはタダでは技術をくれません。勝手に使用すれば、特許訴訟に苦しめられます。逆に、後ろを見れば、急速な成長を遂げるアジア企業が追いかけてきます。タダでもらった技術を使って、安くて良い製品を生産することで価値を生み続けられる時代は終わり、今は新たなパラダイムが必要な時代に突入しています。

とはいえ、既存のパラダイムを放棄すると、これまでの投資が無駄になります(「埋没コスト」の発生)。また、このまま既存のパラダイムに従っていれば得られるはずの利益をも失います(「機会コスト」の発生)。さらに、既存のパラダイムに固執する人々を説得するコストも高いです。それゆえ、頭の良い人ほど広く様々なコストを忖度するので「非効率的でも変えない方が合理的」という不条理に至りやすいんですね。

しかし、もし変革や改革によって得られるメリットが、それに伴って発生する様々な取引コスト(市場あるいは組織内の取引の際、人間関係上で発生する見えないコスト。取引相手を探すコスト、成約に至るまでの交渉コスト、契約コスト、意思決定コスト等)や既存事業により今後得られる利益よりも大きいと判断できるなら、人々は社会的あるいは長期的に見て効率的で正しい方向へと改革しようとします。

熊野:おっしゃることは、事業家として非常によくわかります。創業時の第二次オイルショックで、グローバル経済のリスクを痛感しました。その後も、プラザ合意による円高ショック、バブル崩壊と、社会情勢が不安定になる度に、更なるコスト削減や業務効率化に必死で取り組み、絞った雑巾をもっと絞るような形で耐えようとする真面目な会社が次々と倒産していくのを目の当たりにしました。生き残るためには、根本的に変わらなければ、時代に合わせて変化することのできる企業でいなければと、切に感じましたね。

熊野:おっしゃることは、事業家として非常によくわかります。創業時の第二次オイルショックで、グローバル経済のリスクを痛感しました。その後も、プラザ合意による円高ショック、バブル崩壊と、社会情勢が不安定になる度に、更なるコスト削減や業務効率化に必死で取り組み、絞った雑巾をもっと絞るような形で耐えようとする真面目な会社が次々と倒産していくのを目の当たりにしました。生き残るためには、根本的に変わらなければ、時代に合わせて変化することのできる企業でいなければと、切に感じましたね。

しかし、成功した企業ほど、変化に対して硬直化してしまうのも事実です。コアコンピタンスという企業の中核となる能力を強化し、オーディナリー・ケイパビリティで、企業の利益率と成長を引き上げる。すると収益が上がれば上がるほど、これが正しい、これしかないと思い込み、変化に対し鈍感になる。弊社でも経験があります(笑)。

既存事業が収益を上げている間に次の市場を見据えた業態改革を打ち出すと、まず社内から反対の声が出る。まだまだいけるのに、なぜ?と。新機軸へのリソース分配に対して共感を得るのは非常に難しい。典型的な取引コストの発生ですね。

こういった組織の硬直化から脱出するにはどうすればよいのか?私は経験則から、企業文化性が一つの大きなカギだと思っていますが、ここからは、硬直化を打破する方法について、そもそも論からディスカッションしていきましょう。

日本企業が目指すべき方向性

菊澤氏:最も恐ろしいのは、資源ベース論(企業の戦略行動は企業が持つ固有の経営資源に左右されるとし、企業はこの固有の経営資源を基に、多角化などの戦略を展開し競争優位を得るべきだとする理論)に基づいて、企業が固有の経営資源に基づいて事業の選択と集中を推し進めることです。というのも、環境が変化した場合、その固有の経営資源(コアコンピタンス)が逆に変化を阻害するコアリジリティ(硬直性)に変わるからです。

したがって、持続的な競争優位を得るためには、経営を取り巻く周辺環境や社会環境の変化を感知し、そこに新しい市場のヒントやチャンスがあることを捕捉し、企業内外の固有の経営資源(人・モノ・金・情報など)を柔軟に再構成・再配置・再利用して自己変革を起こしていく能力が必要となります。これが、ダイナミック・ケイパビリティです。

熊野:ダイナミック・ケイパビリティを高めていくために、企業は何が出来るのでしょう?

菊澤氏:組織構造も重要です。これまで、日本では企業経営のお手本は、常にアメリカでした。同一職種・同一賃金や副業推進といった最近の動きはまさに、企業外部の労働市場の流動性を重視するアメリカ型経営の発想であり、労働市場で人的資源が自由に交換されれば、人的資源は効率的に配分され利用されるという労働経済学の発想です。人間がモノであればそれでもいいのですが、あいにく人間はモノではありません。

これに対して、日本では、外部労働市場での労働流動性は低いのですが、会社内部の労働流動性は比較的高いです。この特徴は、ダイナミック・ケイパビリティと非常に相性がいいと思います。なぜなら、内部労働流動性が高いと、環境が変化してもそれに適応するために、ダイナミック・ケイパビリティに基づいて社内の人的資源を再構成・再配置・再利用しやすいからです。

一方、米国企業では同一職務・同一賃金制ですので、ひとり一人の社員の職務は明確であり、社内での職務転換などありません。社内での労働流動性は低いのです。それゆえ、環境の変化に対応するためには、多くの労働者を解雇し、必要な新しい労働者を雇用する必要があり、その調整コストは膨大なものとなります。

一方、米国企業では同一職務・同一賃金制ですので、ひとり一人の社員の職務は明確であり、社内での職務転換などありません。社内での労働流動性は低いのです。それゆえ、環境の変化に対応するためには、多くの労働者を解雇し、必要な新しい労働者を雇用する必要があり、その調整コストは膨大なものとなります。

従って、はじめから変化しない方が合理的という不条理に陥ります。また、同一職務・同一賃金制度のもとに、同じ人間が同じポジションに留まれば、不正も生じやすいですしね。

さらに、企業外部の労働市場の流動性を重視する社会(アメリカ型)の問題点として、賃金の高い職務や会社には多くの人々が応募し、賃金の低い職務や会社には人々はあまり応募しません。つまり、労働市場では人々は損得計算原理に従って行動します。

そのような社員は、会社への非合理的なコミットメントやリスペクトが必ずしも高くないので、会社が赤字となり危機に陥ると、その会社に残り続けることは損をするので、すぐに転職しようとします。つまり、弱い組織が形成されるのです。

強い会社というのは、社員が危機的状況でも逃げることなく、共に危機を共有し、当事者として奮起し、経営者と共に危機を乗り越えようとする会社です。

先ほど熊野さんが企業文化性の話をされていましたが、まさにそれが関係してきます。企業のミッションや理念、中長期の経営戦略を経営者と社員が共感して共有し、同じ方向性を向けるかどうか。そして、社員以外のステークホルダーにもそれが浸透しているならば、その会社はイノベーションに対する取引コストが少なく、非常にダイナミック・ケイパビリティを発揮しやすい企業だと思います。

株主経営とステークホルダー経営

熊野:経営者として非常に納得、実感できるお話ですね。

あともう一つ、企業が硬直化している原因として、株主第一主義の経営があると思います。個人株主の、というのではなく、機関投資家の言いなりになってしまう。アメリカに倣いそれを"進化"と誤認しているケースも見受けられます。

菊澤氏:そうですね。コーポレートカバナンス改革として、最近、日本では社外取締役への期待が高まっていますが、元々、社外取締役は株主の意見を反映するために設けられた役割です。依頼人はあくまで株主で、経営者はその代理人という発想です。両者の利害は一致しないし、情報も非対称的です。株主が何も言わなければ、経営者は隠れてお金を無駄遣いし、株主価値を減少させるだろう(モラルハザード:道徳欠如現象)という前提があります。だから、株主価値を守るために、株主代表として多くの社外取締役を送り込み、経営者の非効率な行動を抑制しろと。守りの発想です。

これは、ダイナミック・ケイパビリティ論からすると逆の発想です。経営の本来の役割は、環境の変化に対応して既存の経営資源を組み合わせて中長期的に価値を創造し増大することであり、株主価値の減少を抑えることではありません。つまり、攻めの発想です。だから、社外よりも企業内外の状況に詳しい内部重役を強化すべきだと考えます。アメリカ企業のように半分以上が社外取締役になると、株主の意向に過度に従いすぎる結果、経営が短期志向になり、過度に保守的になってしまいます。

また、アメリカ企業は株主中心の経営なので、会社の倒産に対しても抵抗があまりありません。借金返済原資としての現金がなくなれば、経営者は日本の民事再生法に相当する米連邦破産法第11条を申請し、借金返済を免れた上で、すぐに再上場しようとします。米国では破産法第11を活用し、負債を裁判所の管轄下で整理し、同じ経営者が再び事業を継続する戦略的で意図的な倒産が多いといわれています。

もちろん、日本でも民事再生法によって同じ経営者が経営を継続できますが、基本的に日本人は倒産を大きな恥と考えます。それも大きな違いです。アメリカのように、本質的に、株主が儲かりさえすればいいという株主主権の経営の発想ではなく、ステークホルダー経営が根付いている証拠だと思います。ですが、それすらも今、変わりつつある。私はそれを非常に懸念しています。

熊野:不確実性の高い時代では、経営資源を担保するために、ますますステークホルダー経営の重要性が増してくると思います。後半は、このステークホルダー経営について、詳しくお伺いしたいと思います。

対談者

菊澤 研宗 氏(慶応義塾大学商学部・大学院商学研究科教授)

1957年生まれ、慶應義塾大学商学部卒業、同大学大学院博士課程修了後、防衛大学校教授・中央大学教授などを経て、2006年慶應義塾大学商学部・商学研究科教授。この間、ニューヨーク大学スターン経営大学院、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員。元経営哲学学会会長、現在、日本経営学会理事、経営行動研究学会理事、経営哲学学会理事。

『戦略の不条理―なぜ合理的な行動は失敗するのか』(光文社新書、2009年)、『組織の不条理―日本軍の失敗に学ぶ』(中公文庫、2017年)、『改革の不条理―日本の組織ではなぜ改悪がはびこるのか』(朝日文庫、2018年)、『成功する日本企業には共通の本質がある―ダイナミック・ケイパビリティの経営学』(朝日新聞出版、2019年)など著書多数。

事業創出プログラム「Cyano Project(シアノプロジェクト)」オンライン説明会

企業が「イノベーションのジレンマ」に陥ることなく、時代や社会の変化に合わせて新たな価値を創出し、

経営と社会の持続性を高めることを目的とした約3年間の事業創出プログラム「Cyano Project」。

3/25(木)および4/27(火)に開催する本プロジェクトのオンライン説明会にて、

価値創出に欠かせない組織能力「ダイナミック・ケイパビリティ」について菊澤氏にご講演いただきます。

イノベーションのジレンマにお悩みの企業の方、サーキュラーエコノミーやサステナビリティ推進、

経営企画・事業開発等のご担当者様は必見です。是非、ご参加ください。

参考図書

アミタグループの関連書籍「AMITA Books」

【代表 熊野の「道心の中に衣食あり】連載一覧

【代表 熊野の「道心の中に衣食あり」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。

下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。

https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820